История Чая

- tchaikitaisky

- 5 февр. 2016 г.

- 14 мин. чтения

Вместе с ним расцветали и приходили в упадок могущественные цивилизации, из-за него начинались войны, благодаря ему появлялись верования и традиции. Он неразрывно связан с культурой, религией и экономикой многих стран. Некоторые народы ценят его так же, как и хлеб, не мысля, как можно прожить без него хотя бы день. Для большинства из нас он стал одним из простых и доступных удовольствий: он бодрит и успокаивает, согревает и освежает, насыщает и утоляет жажду. Ежедневно на Земле выпивают миллиарды чашек этого напитка. Всеми любимый, такой привычный в наши дни, имеющий тысячи названий сортов, он носит величественное имя – чай. Он окружен сонмом легенд и преданий, а путь его начинается в далекой древности – пять тысячелетий назад.

***

Долина Шести Чайных Гор в Китае – место, откуда берет начало история чая. Несколько веков назад колонизаторы тайно вывезли семена неизвестного в Европе растения из страны и создали свою чайную индустрию в Индии и на Цейлоне, но самый распространенный в мире после воды напиток зародился здесь, в тропических лесах Сишуанбаньна – округе провинции Юньнань. Именно тут было найдено самое старое в мире чайное дерево – его возраст насчитывает 2700 лет.

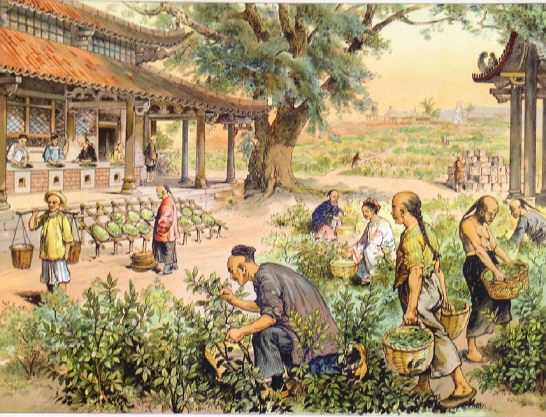

В Сишуанбаньна горы создают прекрасные условия для буйного роста Camellia sinensis, знаменитого чайного дерева. Местная кислая плодородная почва и влажный из-за постоянных туманов воздух особенно полезны для его побегов.

Согласно историческим документам, люди, проживающие в Юньнани, открыли для себя чай как минимум два тысячелетия назад. Тут же впервые появилась идея заливать чайные листья кипятком. Изначально это растение ценили за целебные свойства, и напиток, изготовленный из него, стал дополнением к обычному рациону жителей региона. Постепенно слухи о чудодейственном отваре распространялись, со временем достигнув Тибета. Здешние кочевники питались в основном жирным мясом яков, в стране недоставало фруктов и овощей, а чай славился способностью расщеплять жиры и был источником необходимых витаминов. Поэтому со временем в Тибете сформировался огромный чайный рынок, а сорт, привозимый из Юньнани, получил название «пуэр» – в честь местного торгового городка.

Экономика Сишуанбаньна развивалась во многом только благодаря чаю, и неудивительно, что он прочно вошел в культуру и религию многих этнических групп. И по сей день у коренных жителей Юньнани существуют непреложные правила сбора дикорастущего чая. Они гласят, что Camellia sinensis можно обнаружить лишь случайно, настойчивый поиск ни к чему не приведет, а если сорвать слишком много листьев или попытаться запомнить место сбора, растение попросту исчезнет.

***

Возникновение чая, несмотря на наличие документально подтвержденных фактов, все еще остается окутанным мифами. И одно из древнейших преданий рассказывает, что чай был открыт императором Шен Нуном чуть ли не пять тысячелетий назад.

Легендарный правитель Шен Нун известен в Поднебесной как блестящий ученый, основатель китайской медицины, создатель первой энциклопедии трав. Поговаривали, что его тело было создано из прозрачнейшего нефрита, и, пробуя лекарственные отвары, он мог видеть все, что происходило внутри его организма. Поэтому император испытывал на себе растения и определял, не ядовиты ли они и могут ли помочь излечиться от болезней. Каждый день ему удавалось опробовать добрую сотню трав!

Именно Шен Нуну приписывают издание указа, согласно которому следовало обязательно кипятить воду, перед тем как пить ее. Появление чая тесно связано с этим законом: однажды, когда слуги императора согревали питьевую воду, с дерева, растущего неподалеку от котлов, упало несколько листьев. Шен Нун заинтересовался ароматом получившегося напитка и решил попробовать его. Неизвестный ранее отвар наполнил повелителя бодростью и свежестью и покорил ни на что не похожим насыщенным вкусом. Так и была открыта «божественная трава», в дальнейшем получившая название «чай».

Существует и другая версия сказания о Шен Нуне: однажды, изучая травы, правитель отведал растение, которое оказалось ядовитым. Император без сил рухнул на землю, но с листа стоящего рядом дерева прямо в рот повелителю упала росинка, согретая солнечным лучом. И – о чудо! – действие яда прекратилось, Шен Нун вновь был полон сил. Император занес спасительное дерево в свою знаменитую энциклопедию, и с этих пор китайцы начали принимать чай в качестве лекарства и противоядия.

***

Сегодня чай доступен практически в любом магазине, а доставка его из Китая в любую точку мира занимает не больше суток. Но несколько столетий назад, когда не существовало самолетов и машин, путь, по которому чай из Поднебесной мог попасть в Тибет, а затем и в другие страны, был опасным и трудным. Знаменитый пуэр шесть долгих месяцев везли в центр тибетской торговли Лхасу, преодолевая на лошадях двадцать горных перевалов и четыре мощные реки. Эта древняя дорога получила название Чамагудао – от слов «чай», «лошадь» и «путь», ведь в обмен на листья китайцы получали в Тибете выносливых скакунов. А караванщики прозвали этот нелегкий маршрут Дорогой в небеса, ведь и в наши дни это одни из самых высокогорных троп на Земле.

Жителям Тибета чай был необходим ежедневно. Ничто не сравнится с ним в благотворном воздействии на пищеварение – напиток помогал легко усвоить жирное мясо яков и очищал организм от молочной кислоты, которая вырабатывается на высоте. А чашка чая с ячьим топленым молоком давала пастухам возможность согреться и насытиться в холодных горах. И в наше время большинство тибетцев пьют по несколько литров пуэра, приправленного солью и сдобренного молоком или маслом. В Китае же, в то время регулярно подвергавшемся набегам северных кочевников, были востребованы тибетские лошади породы нанчэнь – выносливые, крепкие, приспособленные к горам. Благодаря этой взаимной потребности еще в первом тысячелетии нашей эры – в эпоху императоров династии Тан – появился Чамагудао. А наибольшего расцвета он достиг при династии Сун, между 900 и 1200 годами: тогда за год караванщики перевозили в Лхасу по семь с половиной тонн чайных листьев. В обмен на шестьдесят килограммов чая погонщики получили одного коня, хотя в итоге тысячи отменных жеребцов не помогли династии Сун, и Китай был захвачен внуком Чингисхана. Впрочем, и во время правления следующих династий китайцы продолжали торговлю чаем. Правда, в обмене наряду с традиционными лошадьми начали использовать и другие товары, такие как шерсть, шкуры, серебро и золото.

На самом деле Древний чайный путь – это не единственная дорога, а целая сеть тропок в горах общей протяженностью более четырех тысяч километров. По ним из провинций Цинхай, Сычуань и знаменитой Юньнани караваны шли в Лхасу, хотя многие не останавливались и здесь, продолжая идти до Бутана, Индии и Непала. Самая известная ветвь Чамагудао – Юньнань-Тибетская: движение по ней в прошлом было столь оживленным, что следы коней и мулов глубоко отпечатались в горных камнях. Начиналась она в деревушке И У, пересекала регион Пуэр, откуда устремлялась в город Лицзян и, отчасти совпадая с Великим шелковым путем, проходила через тибетские предгорья, открытые всем ветрам.

Дорога была невероятно опасна. На ней встречались дикие звери, рыскали банды грабителей. Но самые большие трудности создавала сама природа. На узких тропах был велик риск рухнуть в пропасть, особенно при встрече с другим караваном. Мостов над бурными горными реками не существовало, а сильное течение не давало возможности плыть на пароме – единственным выходом оставались ненадежные канатные переправы. На щебневых склонах лошади проваливались в зыбкий грунт, их приходилось подталкивать и тянуть. Погонщики, привыкшие к знойному лету, мерзли на холодных перевалах – снег там мог валить неделями, ветер тушил костры, и вновь зажечь мокрые поленья не удавалось. То и дело встречались покрытые льдом горные озера, где и людям, и животным неимоверно сложно было удержать равновесие и не упасть. На самых суровых участках людям приходилось перегружать чай с коней на более выносливых, но медленных яков или вовсе нести поклажу на себе. На каждого человека ложилось до ста килограммов груза, и погонщики делали по сто тысяч шагов каждый день по крутым и неровным тропинкам. Лишь сильнейшие могли добраться до самого конца, преодолев ледяные воды четырех рек, в том числе Меконга и Янцзы, и несколько опаснейших перевалов высотой до пяти тысяч метров каждый. А ведь еще необходимо было найти пастбища и чистую воду для лошадей, потому что жизнь и здоровье торговцев во многом зависели от их животных.

Каждый день караваны проходили не больше тридцати километров: лошадям и людям нужны был сон и отдых. Поэтому рядом с Чамагудао со временем выросло множество городов, где погонщики могли поесть, развлечься и остановиться на ночлег. Крупнейший из них – древний Лицзян: здесь существовало больше тысячи торговых площадей. Горожане рассказывают, что коней в приходящих сюда караванах было столько, что, когда первый ступал в центр Лицзяна, последний был еще за восемь километров оттуда – в горах. Помимо населенных пунктов возникали и новые занятия: жители селений, идя навстречу требованиям рынка, засаживали чайными деревьями целые плантации, каждая местная деревня совершенствовалась в искусстве изготовления будущего напитка. Для удобства транспортировки китайцы начали прессовать пуэр в компактные пятисотграммовые лепешки, появилось производство бумаги, в которую эти брикеты можно было заворачивать. И на протяжении всего пути шла непрерывная торговля: упряжью и подковами для лошадей, рисом, солью, мясом яков и, конечно же, чаем. Таким образом, Чамагудао дал возможность множеству людей получить работу и обеспечить себя и семьи. Благодаря Дороге в небеса процветали и многочисленные монастыри.

Нельзя переоценить огромное значение Древнего чайного пути в сближении народов, в развитии дружеских связей между ними. Ведь здесь шел обмен не только товарами, но и знаниями, традициями, технологиями. Марко Поло, прошедший этой легендарной дорогой, сравнил ее с Великим шелковым путем, сказав, что именно в таких местах зарождаются новые идеи и ценности. Люди мигрировали, их церемонии и ритуалы, принятые в одном месте, становились обычаями в другом, создавая благодатную почву для возникновения уникальных культур, где группы смешивались, но не поглощались друг другом. От селения к селению вместе с людьми следовали танцы, музыка, верования, приобретая новые формы и содержание. Дорога в небеса стала не только важной торговой, но и значимой интеллектуальной артерией.

Эпоха караванов осталась позади, но и в наши дни жители местных деревень хранят народные обычаи и предания, связанные с чаем. А сам пуэр доставляют в Тибет по современным магистралям на тысячах грузовиков – автомобильную дорогу построили здесь еще в ХХ веке. Поселения вдоль Чамагудао в основном живут за счет туризма: тут делают сувениры и принимают гостей. И каждый год тысячи людей со всей Земли приезжают сюда, чтобы посетить легендарные чайные плантации, насладиться видом старинных зданий и отдать дань стойкости и отваге тех, кто следовал по легендарному Древнему чайному пути.

***

Народы Востока никогда не назовут чаем нашу заварку, не поймут они и торопливых современных чаепитий. В Китае питье чая – отдельный ритуал, ведь жители Поднебесной давно поняли: напиток, приготовленный по древним обрядам, может исцелять и тело, и дух. Крошечные чашки, специальные миниатюрные чайники – их надлежит мыть лишь снаружи, чтобы стенки сохраняли аромат, строгие правила разлива – лишь тысячелетняя чайная церемония сможет открыть весь энергетический потенциал напитка. А основателем ее считают буддистского монаха Лу Юя – человека, которого в свое время называли богом чая.

Воспитанник монастыря Лу Юй всю жизнь занимался изучением чайного дела. Вершиной его трудов стал созданный в 780 году знаменитый трактат «Чайный канон», самая первая книга, посвященная этому напитку. В ней нашли отражение все знания, накопленные к тому времени, о тонкостях приготовления чая, его сортах, правильном употреблении – всё, вплоть до описания воды, которой надлежит заваривать листья. Более семи тысяч иероглифов, десять глав – истинная ода, написанная за долгие месяцы странствий, испытаний, открытий. Рассказывают, что монах собирал чай всюду, где только находил его побеги; запоминал вкус воды – и со временем научился отличать колодезную от речной, глубинную от прибрежной, лишь попробовав ее. Лу Юй считал, что чай следует заливать исключительно родниковой водой – иная испортит его, ни в коем случае нельзя брать воду с берега, а заваривать напиток надлежит не более четырех раз – для сохранения полезных свойств. Изобрел и описал отшельник и варку чая – согласно книге, только так напиток мог открыть все глубины вкуса и наряду с наслаждением подарить и здоровье. Монах преподносит чай как символ гармонии, знак единства – и это твердо помнят жители Китая и в наши дни, ведь предложение чая – верный знак дружеского расположения.

Труд Лу Юя сразу же получил самые высокие похвалы и заслужил признание в каждом уголке страны. И поныне монаха знают и чтут в Поднебесной, перед его изображениями жгут благовония и обязательно подносят чашку чая, а статуэтка отшельника является необходимым атрибутом чайной церемонии.

***

В одной из деревень китайской провинции Фуцзянь существует старая легенда. Однажды в сезон сбора чая в селении расположились на отдых солдаты из северной армии. После их отъезда местные жители обнаружили, что свежие листья, лежащие в ту пору повсюду, истоптаны и начали ферментироваться. Взволнованные крестьяне решили высушить их на огне, чтобы все-таки попытаться продать. Дым горящих сосновых веток пропитал листья, поэтому получившийся чай обладал неповторимым ароматом, имел очень своеобразный вкус, а цветом был похож на агат. Первую его партию продали как второсортный продукт, по очень низкой цене, но спрос оказался так велик, что уже в следующем году стоимость взлетела вдвое. Этот сорт назвали чженшань сяочжун, и именно он стал прародителем черного чая, так популярного среди европейцев.

Ученые сходятся во мнении, что первыми в Европу чай привезли португальские и голландские корабли, и произошло это в начале XVII века. Во Францию, Германию и Великобританию чай попал практически в одно и то же время. Но в Германии с давних пор традиционным напитком было пиво, а чайные листья стоили дорого, и простые люди их практически не покупали. По той же причине новый напиток не скоро прижился и во Франции, Италии и Испании, где царила культура употребления виноградных вин. И лишь в Великобритании дело обстояло иначе.

В 1662 году португальская принцесса Екатерина вышла замуж за британского короля Карла II. На этой свадебной церемонии приглашенные с удивлением заметили, что в чаше, из которой пила принцесса, было не вино, а черный чай – загадочный напиток Китая. Благодаря Екатерине, ярой поклоннице чаепития, о нем услышал весь императорский двор. Именно она дала начало традиционной английской чайной церемонии, и в дальнейшем ее портрет часто появлялся на чайных упаковках.

Изначально продажу черного чая практически монополизировали голландцы, поэтому в Британии его цена была очень высока. Но в конце XVII века между Англией и Голландией состоялась серия войн. Победившая Великобритания получила статус морской сверхдержавы и заменила Нидерланды на рынке. Стоимость чая заметно снизилась, английские корабли доставляли в Европу все больше листьев, и напиток приобретал популярность. А в XVIII столетии, во времена правления королевы Анны, на островах и вовсе развернулась широкомасштабная кампания по замене чаем вина: из-за неумеренных возлияний в обществе регулярно возникали массовые драки и беспорядки. Так что чай фактически спас страну от алкоголизма, и возникшая уникальная культура английских чаепитий не только благоприятно сказалась на здоровье нации, но и сыграла важную роль в становлении британского национального характера.

Чайная торговля все разрасталась, постепенно набирая обороты во всей Европе, присмотревшейся ко вкусам англичан. Это сильно повлияло на производство чая в Китае, где стремительно расширялись плантации кустов и совершенствовались технологии изготовления. В начале XVIII века чай продавали британцам исключительно за серебряные монеты, так как другие товары не представляли большого интереса для Поднебесной. За столетие в Китай привезли больше восьми миллионов килограммов английского серебра. А Великобритания, в свою очередь, получала его из Северной Америки – своей колонии, где в ту пору находились самые большие месторождения драгоценного металла.

Чтобы иметь больше серебра, Англия принимает закон о монопольном праве чайной торговли с Америкой. Это вызвало сильное сопротивление и ряд ожесточенных акций протеста со стороны жителей колонии, привыкших к вкусному напитку. В Северной Америке как на дрожжах плодились многочисленные организации, противостоящие британскому беспределу. В 1773 году члены одной из них тайно проникли на английское торговое судно «Дартмут» и в знак протеста выбросили в море триста сорок ящиков чайных листьев. Это событие, которое мы знаем под названием «Бостонское чаепитие», послужило одним из поводов к началу Войны за независимость США. И через десятилетие получившая независимость Америка начинает торговать с Китаем напрямую.

А Великобритании пришлось искать способ вновь заинтересовать Поднебесную. И она его находит. В 1776 году британские колонисты тайно ввозят в Китай необычный товар – опиум. Распространившаяся среди китайцев опиумная наркомания делает его очень выгодной валютой, продажи стремительно растут. Благодаря этому в XIX столетии английское серебро начало возвращаться из Китая в Соединенное Королевство. Англия умудрялась привозить в Поднебесную до тысячи тонн наркотика в год. Это не могло продолжаться долго, и в середине века китайское правительство, пытаясь спасти страну от повальной зависимости, вступает в первую, а затем и вторую Опиумную войну с Британией. В итоге победила Англия, а вот Китай фактически утратил право на самостоятельность во внешней торговле, и отныне более 70% всего чайного экспорта Поднебесной приходилось на Европу. А вскоре китайская чайная монополия и вовсе была разрушена – и в этом также замешаны англичане. Британский ботаник Роберт Фортьюн тайно вывозит из Китая семена чайного дерева в Индию, начав эру производства индийского чая.

***

А что же Россия? Она тоже не осталась в стороне. Говорят, что жители нашей страны могли познакомиться с чаем еще в ХVI веке, в правление Ивана Грозного. В то время впервые казачий отряд достиг границ восточного соседа, и, вполне возможно, что там и отведали служивые ранее неведомую «китайскую траву».

Однако если верить официальным документам, на самом деле русские попробовали чай веком позже, в 1638 году. Тогда российский посол получил от монгольского хана в качестве платы за пушнину несколько пудов чайных листьев. Долго отказывался он брать неизвестную сушеную траву в обмен на драгоценных соболей, боясь царского гнева, но, к счастью, Михаилу Федоровичу Романову подарок в итоге пришелся по вкусу. Впрочем, скоро листья закончились, и о чае в Москве начали забывать.

Выручил случай: уже во время царствования Алексея Михайловича придворный лекарь буквально от безысходности прописал не на шутку занемогшему желудком государю «вареного листу ханского», который незадолго до этого вновь был привезен в Россию. И помогло. Слух о лекарстве, спасшем правителя, быстро разлетелся, но поначалу целебное снадобье было доступно лишь приближенным его величества.

А в 1689 году с Китаем был подписан знаменитый Нерчинский договор о границе и торговле, и чай впервые появился на столах купцов и дворян, правда, только в богатых семьях – стоил он довольно дорого. Цена объяснялась легко: торговые караваны из Китая в Москву шли 11 тысяч верст! Первое время чай продавали в аптеках – исключительно в качестве лекарства от проблем с желудком, усталости, головной боли.

К ХVIII столетию чай начали употреблять как напиток самоценный, популярность его быстро росла. При Петре Великом открываются аустерии – ресторации, где чай даром подавали посетителям, которые читали принесенные с собой «Ведомости», первую русскую печатную газету. А к концу века с этим напитком были знакомы почти все горожане, о чем свидетельствует настоящий бум производства самоваров в Туле. Они стали так востребованы в быту, что через какие-то неполные сто лет в городе действовали уже 78 фабрик! И это при том, что спрос на самовары был лишь внутри страны, ведь деление чая на заварку и кипяток – исконно русское изобретение.

Чаепитие в старой Москве превращалось в настоящее культурное явление. Дворянское больше тяготело к английским традициям: идеально чистые скатерти, фарфоровые чашки, светская беседа. А более привычное для нас длительное чаепитие с блюдцами, обилием закусок и выпечки пришло от купцов. Состоятельные торговцы пристрастились обсуждать денежные вопросы, распивая чай: в отличие от водки этот напиток не затмевал разум, а глоток из блюдца позволял взять паузу на размышление и расставить акценты в разговоре.

Даже война 1812 года не сильно повлияла на чайную торговлю. По сообщениям газет, поставки из Китая были прекращены лишь на три месяца. А в 1841 году китайцы за соболиные шкурки даже разрешили ввозить в Россию знаменитый «желтый императорский чай». На Запад этот сорт не продавали вообще.

К середине ХIХ века годовой оборот московских чайных лавок достигал семи миллионов рублей. Но и в те времена для многих этот напиток оставался лакомством. Как раз тогда становится обычным делом давать и просить на чай, а ведь до этого веками было принято просить на водку. Чай был в 45 раз дороже осетровой икры, и если сто граммов листьев стоили рубль, то целый пуд муки обходился всего в шестьдесят копеек. Именно поэтому бедняки на Руси до самой революции чай почти не пили, считая его роскошью для знати, и «баловались» им лишь по праздникам в трактирах. И только в 1918 году после декрета Ленина, по которому можно было получать чай бесплатно, простой люд наконец в полной мере оценил этот малодоступный ранее напиток.

***

В начале ХХ века чайные плантации появились в Кении, Индонезии, Турции, а также в Индии и на Цейлоне – к середине столетия именно они активнее всего экспортировали листья на мировой рынок. Развитие техники позволило изменить и удешевить технологии производства, и благодаря этому в Европе чай перестал быть редкой диковинкой даже на столах у небогатых людей, прочно войдя в привычку и превратившись в неотъемлемую часть трапезы. Интересно то, что довольно долго европейцы не были знакомы с традиционной чайной культурой Китая, поэтому придумали свои способы приготовления напитка и посуду для него, создав собственную культуру чаепития.

В СССР даже появились попытки наладить свое производство драгоценного растения. В теплых районах, таких как Краснодарский край и Грузия, начали выращивать чайные кусты, более того, ученые проводили селекционные работы, стараясь вывести сорт, который сможет перенести российские холодные зимы. В свое время отечественный чай не только пили во всем Союзе, но еще и экспортировали в некоторые страны. Однако после распада это производство было остановлено, и теперь в России в ходу лишь импортный напиток – из Индии и Китая.

В Америке после обретения страной независимости чай долгое время не мог стать «своим» – для местных жителей он был прочно связан с колонизаторской Британией. Ситуация сохранялась неизменной до начала ХХ века, пока англичанин Ричард Блечинден не ввел в моду холодную версию этого напитка. Случилось это в Сент-Луисе, на Всемирной выставке, где бизнесмен предлагал гостям попробовать традиционный чай, но из-за жаркой погоды все посетители проходили мимо. Тогда Блечинден добавил в кружки лед, и освежающее питье пришлось горожанам по вкусу. Сегодня больше 80% всего оборота чая в Штатах принадлежит именно его охлажденному варианту.

Вскоре после этого в США произошло другое, не менее важное событие. Торговец Томас Салливан однажды решил раздать своим покупателям небольшие порции чая в маленьких пакетиках из китайского шелка – на пробу, в качестве рекламы. Через некоторое время клиенты попросили продавать им чай лишь в такой упаковке – мешочек с листьями можно было сразу опускать в чашку и не тратить время на заваривание. Кончилось тем, что Салливан наладил промышленный выпуск чайных пакетиков. В годы Второй мировой это изобретение оценили английские солдаты, которые могли насладиться чаем даже в полевых условиях, и по окончании войны при поддержке британской фирмы Tetley чайные пакетики обрели всемирную популярность.

В наши дни центром производства чая вновь становится Китай. Сегодня Поднебесная выпускает около 30% мирового чая, он снова занял важнейшую нишу в экономике, в стране возрождаются традиции и ритуалы, связанные с ним. Круг замкнулся: проделав долгий и непростой путь из провинции Юньнань, чай пленил Восток, покорил сердца наших соотечественников, достиг далекой Америки, триумфально прошествовал по Европе, захватил Индию и Цейлон и вернулся в свою колыбель. Мог ли представить легендарный Шен Нун, за пять тысяч лет до этого открывший чай, как простые листья круто изменят судьбы многих людей и повернут ход истории?

Comments